こちらをご覧ください(東京大学のHPに移ります)

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/topics_z0110_00061.html

ホーム > ニュース

こちらをご覧ください(東京大学のHPに移ります)

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/news/topics/topics_z0110_00061.html

2018年2月27日(火)エジプトの教育・技術教育大臣H.E. Dr. Tarek Shawky氏他、教育・技術教育省関係者5名と在京エジプト大使、国際協力機構(JICA)職員3名が教育学部を訪問されました。前日の講義と意見交換会に引き続き國學院大學人間開発部初等教育学科教授・JICAエジプト国基礎教育プロジェクト団員杉田洋氏も同行されました。

恒吉僚子教授より「日本型教育モデルとしての全人的教育、特別活動」の講義があり、TOKKATSU が一部のエリートのためのものではなく、むしろボトムアップ式のものであること、掃除や朝と帰りの学級活動などは単独で取り込まれるべきものではなく、子どもたちが自主的に行うことに意味があること、宿泊活動の中で互いに支え合う気持ちが育まれる様子や、災害に際して子どもたちの訓練の成果が地域の大人まで救った事例などが示されました。

「家庭で生活に関することが教えられない場合は、学校が受け持つ」という伝統的な日本の学校と家庭の関係については、エジプトの大臣を始め、訪問者から数多く質問が出されました。エジプトでは家庭の文化的背景が多様で、学校が生活面まで躾けることに対して理解を得るのは難しいが、最初の一歩を踏み出す方法を学びたいとの意見が出され、恒吉教授に対し、エジプトの教師たちをトレーニングする方法や手段についての質問が相次ぎました。エジプトからの訪問者は日本型の全人的教育の導入に意欲的で、恒吉教授が講義する内容の一つひとつに、自国への応用の契機を見出そうとしているように見受けられました。

(文責:教育学研究科 特任研究員 越智豊)

2017年度若手研究者育成プロジェクトの採択者は、2018年2月21日にストックホルム大学にて行われたストックホルム大学教育学部と東京大学教育学部共催の国際シンポジウムにて、研究プロジェクトの最終成果を発表しました。

なお、採択者は2018年2月18-25日のグローバルリーダー育成スウェーデン研修プログラムにもあわせて参加し、ストックホルム、パリを訪問しました。

下記は、各採択者による報告です。

学校教育高度化・効果検証センターの活動と、当センターの関連プロジェクトである研究プロジェクト(下記)が、本学 未来社会協創推進本部のプロジェクトとして登録されました。

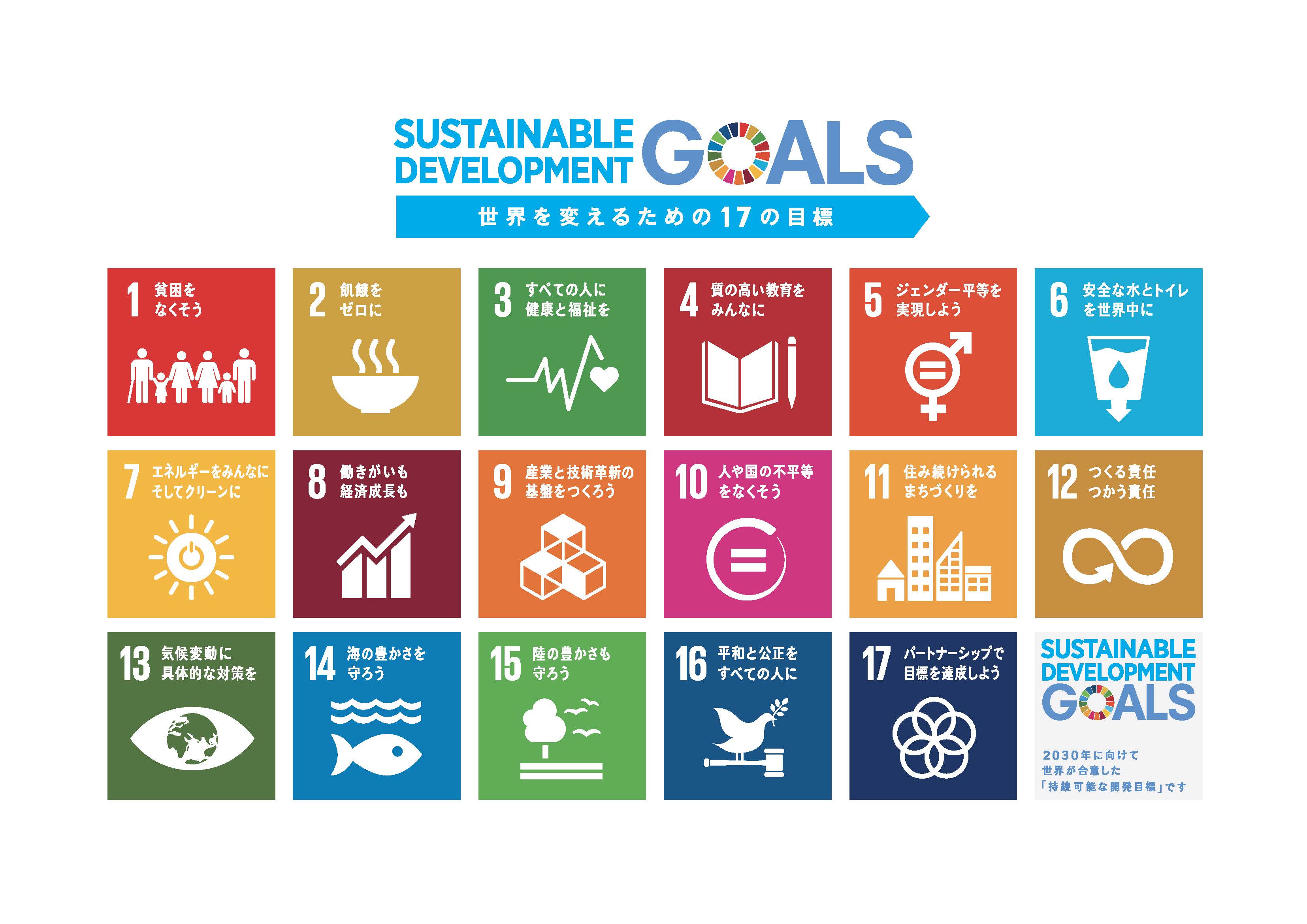

未来社会協創推進プロジェクトとは、国連が定めたSustainable Development Goals (SDGs:持続可能な開発目標)と方向性が合致するプロジェクト・事業等のことです。

未来社会協創推進プロジェクトおよびSDGs(持続可能な開発目標)の詳細については、未来社会協創推進本部のウェブサイト をご覧ください。

http://www.u-tokyo.ac.jp/adm/fsi/ja/sdgs_project123.html

http://www.u-tokyo.ac.jp/adm/fsi/ja/sdgs_project121.html

プロジェクトに関する詳細はこちらをご覧ください。

学校教育高度化・効果検証センターでは、若手研究者の支援を目的として、教育学研究科博士課程の大学院生を対象に年1回研究プロジェクトを公募の形で募集し、多様な観点からの研究の実施を支援しています。

今年度は昨年度に引き続き「多様性をはぐくむ教育」をテーマとした研究プロジェクトを募集します。

募集要項・応募用紙は、学生支援チーム(大学院担当)のウェブサイト(学内専用)または高度化センターのウェブサイト【学内専用】ページからダウンロードしてください。

*ポスターはこちら。

「多様性をはぐくむ教育」に関する内容であり、独自性をもった学術共同研究および個人研究

東京大学大学院教育学研究科に在籍する博士課程大学院生(休学中の者は除く)

2017年6月から2018年3月まで

申請額は個人30万円、グループ50万円を上限とする

最終報告会(東大またはストックホルム大にて)での発表 およびワーキングペーパーの執筆

5/15(月)17時までに学生支援チームに提出

※詳しくは、学生支援チーム(大学院担当)のウェブサイトまたは当センターのウェブサイトの募集要項・応募用紙を確認してください。

※問い合わせ先:学校教育高度化・効果検証センター助教

高橋 c-kodoka(アットマーク)p.u-tokyo.ac.jp

平成29年4月1日より、当センターは これまでの学校教育高度化センター(平成18年度創設)を改組して、

学校教育高度化・効果検証センター という名称に変更になりました。

これまでの学校教育高度化センターは、教職専門性の高度化、学校開発政策の高度化を推進することを目的として、前身である学校臨床総合教育研究センター(平成9年度創設)の「実践性」「総合性」「連携性」の原則にもとづく学校教育の現実的な問題解消を目指す研究の伝統を継承しつつ、学校教育高度化専攻との協調関係を基盤としながら、全国の大学・教員養成機関・教育委員会・学校等との連携をはかってまいりました。

これに加えて平成29年度からは、附属中等教育学校との連携をこれまで以上に深め、探究的な学び、アクティブラーニングの効果を検証するパネル調査プロジェクトを開始し、

より一層の研究の拡充をはかってまいります。

今後とも当センターの研究活動をどうぞよろしくお願い申し上げます。

学校教育高度化センターでは、若手研究者の支援を目的として、教育学研究科博士課程の大学院生を対象に年1回研究プロジェクトを公募の形で募集し、多様な観点からの研究の実施を支援しています。今年度は「多様性をはぐくむ教育」をテーマとして、8つのプロジェクトへ研究助成を行っています。

2月23日にスウェーデンのストックホルム大学にて、東京大学・ストックホルム大学・ユバスキュラ大学3大学主催の国際シンポジウム「Joint International Seminar Education for Diversity」を開催しました。2015年から教育学研究科が学術交流協定を結んでいるストックホルム大学教育学部に加え、今年度からユバスキュラ大学教育学部も加わり、多くの教員・学生の参加がありました。院生プロジェクトからは4チームが参加し研究プロジェクトの最終報告を行いました。なお、本研修は国際交流「グローバル・リーダー育成、スウェーデン研修プログラム」と合同で実施されました。

各分科会では、インクルーシブ教育、多言語教育、教師教育などの共通の研究関心を持つ学生の間で活発な議論が交わされました。院生プロジェクトの学生の多くは初めて海外の学会発表を経験しました。また、ストックホルム大学、ユバスキュラ大学からは英語を母国語としない留学生が多数いたこともあり、多様な文化・社会背景を持つ学生の発表を聞き、交流する貴重な体験となりました。

以下は研修に参加した、楠見友輔さん(学校教育高度化専攻教職開発コース博士課程1年)の体験談です。

海外での研究発表は初めての経験で, 上手くコミュニケーションや質疑応答ができるかという不安がありました。しかし「多様性を育む教育(Education for Diversity)」というプログラムのテーマや福祉制度の進んだ北欧における研修は, インクルーシブ教育を専門とする私にとって非常に魅力的であり, 思い切って今回のプログラムへの参加を決意しました。研究発表では, スウェーデンやフィンランドのみならず, カナダ, アルメニア, ウクライナ, ギリシャ等の様々な国からの学生と議論を行うことができました。様々な国の学生と議論や交流を行った経験は, 今後国際的な場において研究や議論を行う自信に繋がりました。 私にとって特に有意義であったのは, 各国の教育システムがその国の文化や政治的背景の上に成立していることを実感できたこと, また日本における教育研究の結果を海外に向けて発信することの重要性に気づくことができたことです。私のグループでは様々な国からの発表者の間で各国のインクルーシブ教育の動向や考えについての議論が行われました。私も日本のインクルーシブ教育の動向や意義を話しましたが, 発表後や帰国後に, 私の発表を聞いた何人かの学生から, 私の研究や日本のインクルーシブ教育についてもっと知りたいという連絡を頂きました。本プログラムの経験や得られた繋がりをもとに, 今後は自分の研究を国際的な文脈に位置付け, 発信していきたいと考えています。

なお、スウェーデン研修(2月22日~24日)においては研究発表のみならず、大学や学校生活紹介が行われ、3大学の学生が一緒に市内の文化的施設や小・中学校訪問も行いました。学校では授業も見学させていただき、スウェーデンの学校の多言語・多文化の環境を目の当たりにすることができ、刺激を受けた様子でした。また美しいストックホルムの街をストックホルム大学の学生が案内してくれ、3大学の学生の交流が一層深まり、お互いの研究内容や学生生活について話合う機会もあったようです。今回の研究成果は、当センターのワーキングペーパーとして公開される予定です。今後この研修での経験を生かして、海外の学会での発表、学会誌への論文投稿へとつなげていってほしいと思います。

(文責:学校教育高度化専攻教職開発コース博士課程1年 楠見友輔、学校教育高度化センター特任研究員 草彅佳奈子)

平成27年度の若手研究者育成プロジェクト採択者によるワーキングペーパーが公開されました。

若手研究者の支援を目的として、教育学研究科博士課程の大学院生を対象に年1回研究プロジェクトを募集し、多様な観点からの研究の実施を支援しています。

平成27年度のテーマは「グローバル時代の学校教育」でした。個人研究3名、グループ研究2グループそれぞれの研究成果となっています。

この度、学校教育高度化センターではFacebookページを作成いたしました。

これまでの当HP・メーリングリストでのお知らせに加えて、Facebookページでも活動報告やシンポジウム・セミナーなどのイベントのお知らせをしてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

2016年5月19日(木)、エジプト国教育省、教育事務所、小学校長より8名、関係者3名が東京大学教育学部附属中等教育学校を訪問されました。

恒吉僚子教授より、東京大学教育学部附属中等教育学校の特徴について、東京大学教育学研究科との連携、生徒の卒業研究、受験学力に偏ることのない包括的な学力の形成など説明がありました。また、日本の教育システムの仕組みも含めた全人的な教育を目的とした特別活動について解説がありました。

視察団は学校内を見学した後、特別活動の概要と給食の様子についてのDVDで学び、実際に高校の家庭科の授業を見学しました。授業は和食の食事のマナーについてで、箸の使い方などを通して生徒と触れ合う場面もありました。

エジプト訪問団からは、特別活動は全国内容が同じなのか、カリキュラムとどのように関係しているのか、年間の授業計画はどのように立てるのか、家庭科の授業は必修なのか、掃除はすべての学校で行われているのか、掃除活動など真面目に取り組まない子には罰があるのか、日本の学校の進学率・就職先など、多くの質問がありました。今回の視察に参加した小学校校長は、エジプトで日本の教育から学んだことを生かした活動を検討されるそうです。

(文責:センター特任研究員 草彅佳奈子)