学校教育高度化センターでは、若手研究者の支援を目的として、教育学研究科博士課程の大学院生を対象に年1回研究プロジェクトを公募の形で募集し、多様な観点からの研究の実施を支援しています。

今年度は「多様性をはぐくむ教育」をテーマとした研究プロジェクトを募集します。

募集要項・応募用紙は、学生支援チーム(大学院担当)のウェブサイト(学内専用)または高度化センターのウェブサイト【学内専用】ページからダウンロードしてください。

研究応募内容

「多様性をはぐくむ教育」に関する内容であり、独自性をもった学術共同研究および個人研究

応募資格

東京大学大学院教育学研究科に在籍する博士課程大学院生(休学中の者は除く)

研究期間

2016年6月から2017年3月まで

研究助成金額

申請額は個人30万円、グループ50万円を上限とする

成果報告

協定大学の院生との最終報告会(オンライン等)での発表�(英語・日本語選択可)、およびワーキングペーパー・�研究紀要への掲載

研究応募期間・提出先

5/16(月)17時(予定)までに学生支援チームに提出

※詳しくは、学生支援チーム(大学院担当)のウェブサイトまたは高度化センターのウェブサイトの募集要項・応募用紙を確認してください。

※問い合わせ先:学校教育高度化センター助教

高橋 c-kodoka(アットマーク)p.u-tokyo.ac.jp

学校教育高度化センターでは、若手研究者の支援を目的として、教育学研究科博士課程の大学院生を対象に年1回研究プロジェクトを公募の形で募集し、多様な観点からの研究の実施を支援しています。今年度は昨年度に引き続き「グローバル時代の学校教育」をテーマとして、5つのプロジェクトへの研究助成を行っています。

昨年度に引き続き、教育学研究科が学術交流協定を結んでいるストックホルム大学教育学部と国際シンポジウム「Education in the Era of Globalization: Towards the Realization of Sustainable Future」において、2月24日に研究プロジェクトの最終報告会行われました。

ストックホルム大学、東京大学ともに留学生も含めた多様なバックグラウンドの参加者が交流し、研究分野やその手法も異なる学生が、「グローバル化時代の教育」という大きなテーマに基づいた議論を行いました。参加者の多くが英語を母国語としない学生でしたが、発表や質疑応答は全て英語で行われ、国際シンポジウムで英語で発表する貴重な機会となりました。

以下は研修で発表した教育内容開発コース修士2年大林徹也さんの体験談です。

私自身も海外での発表に挑戦したいという想いからスウェーデンでの最終報告会への参加を希望しました。半年以上にわたって進めてきた研究内容を10分程にまとめ英語で発表を行うことは容易ではなく、特に質疑応答の場面においては臨機応変に返答することが求められるため、とても緊張して臨んだのを覚えています。また、日本の学校教育の状況を前提にするのではなく、それをもわかりやすく説明しなければならないことは予想以上に困難であり、国際研究発表故の難しさを痛感しました。

しかし、何よりもその場にいらっしゃった方々が相手の話していることを丁寧に聴こうとしてくださり、そのことが発表の拙い部分を補い、母語や研究分野を越えた議論を可能にしてくれました。自らの発表を反省し改善することはもちろん必要なのですが、聴き合う姿勢の大切さを学ぶことができたそんな発表会でした。今回の国際シンポジウムのテーマでもある「持続可能な未来の実現」も、こうした一つ一つ異なる背景をもった人々の声に耳を傾けるところから始まるのではないか、ということを私は今回の発表を通して身をもって学びました。

なお、スウェーデン研修(2月23日~25日)においては研究発表のみならず、ストックホルム大学院生による大学紹介・市内案内や、小学校への訪問も併せて行われました。大学紹介や市内案内ではストックホルムや大学の様子を伺い知るだけではなく、ストックホルムの学生とお互いの生活や学校教育の現状について話すことができ、交流を深めることができました。また、学校訪問では校長先生のお話から一人ひとりの教師と一人ひとりの子どもに対して手厚い援助がなされている様子が伝わってきました。なお、本研修は「グローバル・リーダー育成スウェーデン研修プログラム」とも合同で行われ、普段あまり交流のない学内の学生同士が出会う貴重な場ともなりました。

全体を通して天候にも恵まれ、次に国際的な研究発表や議論を行うときにはこのスウェーデン研修での経験と学びが生かされていくことになることを確信させるような非常に充実した研修となりました。

今回の研究成果は、まずは当センターのワーキングペーパーとしてまとめられ公開される予定です。今後この経験を生かして、海外の学会での発表、学会誌への論文投稿へとつなげていってほしいと思います。

本研修の様子は、ストックホルム大学のホームページ上でも紹介されています。

ストックホルム大学による本研修の報告

最終報告会での英語発表に向けてアドバイスをしてくださった国際交流室のBrianさんからメッセージをいただきました。

(文責:教育内容開発コース修士2年 大林徹也、センター特任研究員 草彅佳奈子)

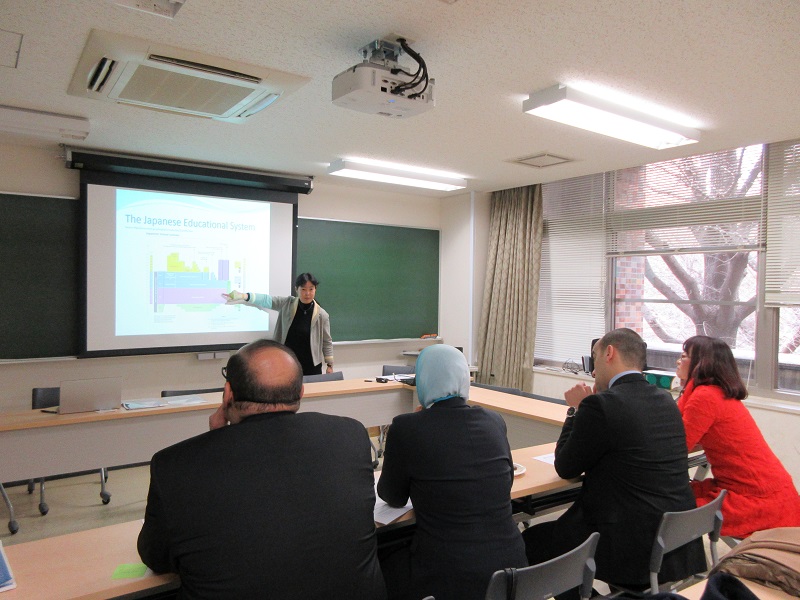

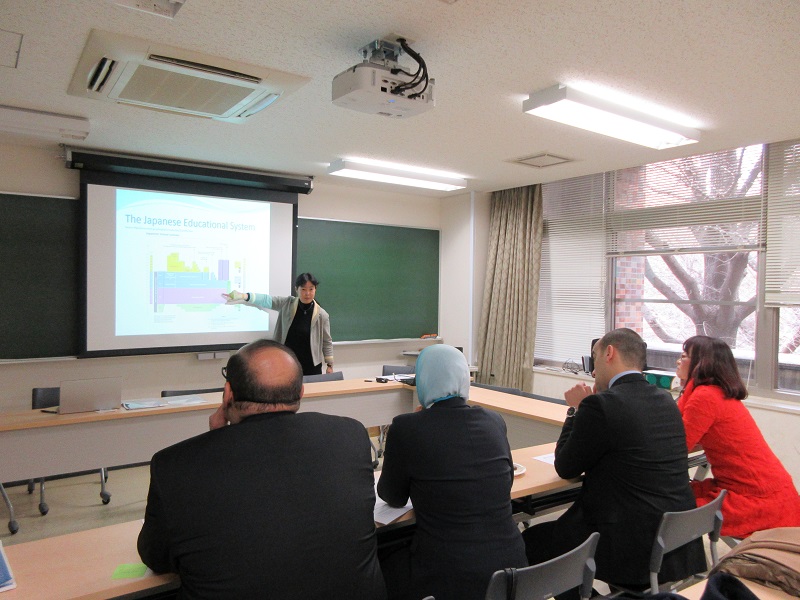

エジプトOasis International Schoolの統括長、Esmat Lamei氏と夫でオーナーのAnis氏が2月1日に学校教育高度化センターを訪問されました。Oasis International Schoolはエジプトで国際バカロレアプログラムに即した教育を提供している進学校です。

恒吉僚子センター長より「日本型教育モデルとしての全人的教育、特別活動」の講義があり、特別活動の授業の事例ビデオもご覧になりました。お二人からは特別活動はどのように教員養成課程に取り込まれているのか、特別活動の評価はどのように行うのか、どのように教員に自主的に研修に取り組んでもらえるかなどについて質問がありました。

その後目黒区立宮前小学校で、小学校一年生のクラスで一緒に給食をとり、児童が給食を配膳する様子や、その後の掃除や部活動の様子を見学しました。また、宮前小学校は地域の防災拠点も担っていることから備蓄庫も見学しました。

Esmat氏は、掃除や部活動で高学年が低学年を支える仕組み、給食や掃除で子どもが主体的に活動する様子、学校農園などを通した保護者や地域とのつながり、などについて柏葉校長より説明を受け、学校の活動全体を通して全人的で協同的な活動が組み込まれていることに感激され、自校でも実践してみたいと話されていました。

(文責:センター特任研究員 草彅佳奈子)

2015年10月14日(水)、エジプトより国家安全保障会議大統領アドバイザー、教育・技術教育大臣他教育分野の高官9名、JICA関係者、エジプト大使館関係者が学校教育高度化センターを訪問されました。恒吉僚子センター長より「日本型教育モデルとしての全人的教育、特別活動」の講義があり、日本の教育では子どもたちによる自主的で協働的な活動が特別活動としてカリキュラムに取り入れられていること、社会感情面の成長と心身のバランスは学力と同様に発達において重要であることなどについて話がありました。

訪問団からは、特別活動は教員養成で必須科目なのか、社会感情面の教育はどのように評価しているのか、男子も給食当番をするのか、など多くの質問がありました。訪問団は前日に弐分方小学校で特別活動の実践を見学しており、講義後には小石川中等教育学校を訪問され、体育、音楽、化学、数学の授業と、給食の様子を見学され、実際の特別活動やアクティブラーニングを取り入れた授業の様子を視察されました。

(文責:センター特任研究員 草彅佳奈子)

学校教育高度化センターでは、若手研究者の支援を目的として、教育学研究科博士課程の大学院生を対象に年1回研究プロジェクトを公募の形で募集し、多様な観点からの研究の実施を支援しています。今年度も昨年に引き続き、「グローバル時代の学校教育」をテーマとした研究プロジェクトを募集します。

募集要項・応募用紙は、学生支援チーム(大学院担当)のウェブサイト(学内専用)または高度化センターのウェブサイト【学内専用】ページからダウンロードしてください。

平成27年度院生プロジェクト募集ポスター

学校教育高度化センターのウェブサイトをリニューアルしました。

イベント、報告書などの過去の情報については、旧ホームページをご覧ください。